S. Paolo

LUOGHI DECISIVI DEL SECONDO VIAGGIO MISSIONARIO.

Questo secondo viaggio sarà molto lungo, toccando paesi diversi e distanti quali la Frigia, la Macedonia, la Berea…: Paolo evangelizza molte delle città che saranno anche destinatarie delle sue lettere: Filippi, Tessalonica e soprattutto la comunità forse più amata dall’apostolo: Corinto.

Il viaggio è estremamente avventuroso: a Filippi, dopo aver liberato dal demonio una schiava che i padroni utilizzavano per ottenere guadagni proprio dalla possessione, vengono imprigionati su denuncia degli stessi come perturbatori dell’ordine pubblico, ma dopo un terremoto avvenuto nella notte e la conversione del carceriere, vengono liberati.

A Tessalonica avvengono forti contrasti con la comunità giudaica del posto. Ma è ad Atene che accade uno dei momenti più importanti della prima predicazione apostolica: l’incontro con il mondo greco e con la sua cultura.

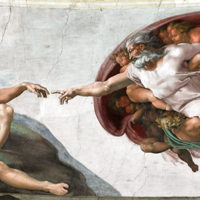

Paolo giunge ad Atene e si ritrova a dover improvvisare un discorso, invitato da filosofi epicurei e stoici: è il primo grande incontro tra la cultura cristiana e quella dei filosofi della grande tradizione occidentale. Paolo prende spunto da un altare dedicato al Dio ignoto che si erge nell’Areopago e afferma di essere giunto a rivelare il nome di quel Dio: è il Creatore del mondo, che ha inviato suo Figlio Gesù come Salvatore. Fin qui, l’ascolto è interessato, ma quando Paolo accenna alla resurrezione dai morti, ecco che cominciano a prenderlo in giro e se ne vanno: «Su questo ti ascolteremo un’altra volta», gli dicono sorridendo.

L’incontro è fallito, ma la porta non è stata chiusa. Atene non è ancora pronta ad accogliere il messaggio, ma intanto lo stesso è stato offerto.

Poco tempo dopo, in un altro centro della cultura greca, Corinto, Paolo fonderà una comunità destinata a fare storia.

E’ opportuno fermarsi a considerare il soggiorno di Paolo in due città: Atene e Corinto. Ciò che accade qui è significativo per tutto lo stile missionario dell’evangelizzazione.

1) ATENE

L’episodio chiave lo abbiamo già menzionato sopra: At 17, 16-33

Nel corso dei primi secoli il rapporto dei cristiani con la cultura greca, e pagana in genere, è stato un rapporto complesso, ci sono stati due atteggiamenti diversi e per certi aspetti contrastanti fra loro, nei confronti della cultura pagana.

• C’è un primo atteggiamento che la rifiuta: non è possibile per un cristiano accettare miti politeistici come sono quelli della mitologia greca e comportamenti immorali quali quelli attribuiti agli dei. Basta che voi pensiate a tutte le avventure di Zeus e vi accorgete che ci sono degli elementi di immoralità che un cristiano non può accettare. Tanto che c’è una tradizione interpretativa greca che cerca di leggere questi miti in una prospettiva di significato antropologico, quindi non come se fossero dei racconti di ciò che è avvenuto, ma come se fossero dei racconti simbolici del significato dell’esistenza dell’uomo. C’è quindi da un lato una corrente di opposizione.

• Dall’altro c’è una corrente di pensiero cristiano che cerca invece di valorizzare tutto quello che nella tradizione greca c’è di significativo e di importante;

perché non v’ è dubbio che la tradizione di pensiero greca è notevolissima e non si può facilmente trascurare. Ci sono scrittori, Padri della Chiesa cristiani, che hanno tentato di valorizzare questo, cercando quelli che chiamano i “semi del Verbo”. Il Verbo di Dio, che è Gesù Cristo, ha come delle prefigurazioni, non solo nell’ Antico Testamento, ma anche nella filosofia e nella religiosità greca.

Questi due atteggiamenti, per quanto siano in contrasto l’uno con l’altro, in realtà hanno ciascuno le loro valide motivazioni :

> Perché 1’atteggiamento di opposizione ha una motivazione evidente che ho appena ricordato:

non si può annacquare la visione di fede cristiana mescolandola con racconti che le sono estranei e con visioni di fede radicalmente diverse.

> Ma dall’altra parte è vero anche che, siccome il cristianesimo pretende di essere religione universale, presume di essere capace di valorizzare tutto quello che di bello, di buono, di santo e di vero c’è in qualsiasi tradizione culturale.

Siccome non c’è dubbio che nella tradizione culturale greca c’è molto di vero, di bello e di buono, è dovere sacrosanto di un pensatore cristiano riuscire a recuperare tutte queste ricchezze grandi di pensiero dentro ad una visione più globale di fede.

Quindi l’uno e 1’altro hanno un loro motivo di grande fondamento.

Paolo per certi versi adotta entrambi i metodi, ma è chiaro che la sua azione è innovativa e profetica. Egli non addomestica la novità cristiana alle esigenze della cultura greca.

Soprattutto l’idea della resurrezione come salvezza totale dell’uomo è rifiutata dagli Ateniesi che credevano solo all’immortalità dell’anima.

2) CORINTO

Paolo arriva in questa città con atteggiamento interiore mutato: con più umiltà, timore e trepidazione. I primi due capitoli della 1 COR (da leggere) esprimono le convinzioni di Paolo rispetto all’annuncio del Vangelo.

A Corinto Paolo dedicò moltissime energie e fu una comunità da lui profondamente amata. Vi affrontò alcuni spinosi problemi:

• C’è il problema concreto della divisione della comunità di Corinto (cfr. lCor 1,10-16). Per Paolo il problema è: come si colloca questa divisione in rapporto alla comunione con Cristo, che è il proprio e l’essenziale della vita cristiana? Se uno capisce che “il proprio” è il rapporto con Cristo, che in conclusione tutte le divisioni non hanno senso perché si pongono a dei livelli molto inferiori rispetto a questa radicale comunione, allora il discorso viene immediato e i cristiani di Corinto devono fare questo cammino.

• Il metodo è lo stesso per tutti gli altri problemi; ci sono alcuni cristiani che stanno litigando tra di loro e sono andati davanti ad un tribunale pagano (cfr. At 18, l2-18a): possibile che questo vada d’accordo con l’appartenenza ad una comunità che è il corpo di Cristo?

• Ci sono dei cristiani che non si fanno scrupoli particolari ad andare con delle prostitute (cfr. lCor 6, 15-20). Corinto, ci è stato ricordato, era una città degradata sul piano morale (anche perchè era un porto di mare, un luogo di passaggio di gente diversa, ecc.), e alcuni cristiani non si pongono il problema. Paolo risponde non dicendo che il comportamento non è lecito, ma facendo riferimento all’ esperienza cristiana: “Non va d’accordo con la vostra appartenenza a Gesù Cristo, non è possibile che voi apparteniate veramente a Gesù Cristo e abbiate questo modo di vivere la vita sessuale. Il riferimento a Gesù Cristo deve diventare un riferimento che vi costringe a “glorificare Dio nel vostro corpo”. Quindi la sessualità deve diventare anch’ essa un luogo di glorificazione di Dio e di espressione della fedeltà, dell’amore, della gioia e del dono reciproco che è proprio della comunione con Dio; altri comportamenti sono in contrasto con questa realtà”.

• Il criterio di Paolo è quello di portare pian piano i cristiani di Corinto a rendersi conto delle conseguenze dell’appartenenza a Gesù Cristo. Essi devono quindi:

> essere un corpo solo; > glorificare Dio anche nel loro corpo;

> essere in grado di accogliersi gli uni e gli altri.

E’ infine significativo che proprio da Corinto Paolo iniziò il suo stile di rapporto epistolare.

Da qui scrisse nel 50-51 le sue prime lettere: quelle ai Tessalonicesi (proprio sul tema della resurrezione e vita eterna).